序論:平坦な戦場としてのゼロ年代

振り返ってみれば、あの頃は「戦争」の時代であり、「平和」な時代でもあった。

漫画家・岡崎京子が『リバーズ・エッジ』のなかで「平坦な戦場」と形容した現実は、数年後においても、フリーライターの赤木智弘によって「希望は、戦争」という言葉で示されたままだった。

ゼロ年代は、そういう時代であった。少なくとも若者の自意識は、主観は、実存は、見えない敵に、見えない銃を撃ちまくっていた。かくいう筆者もその一人だ。

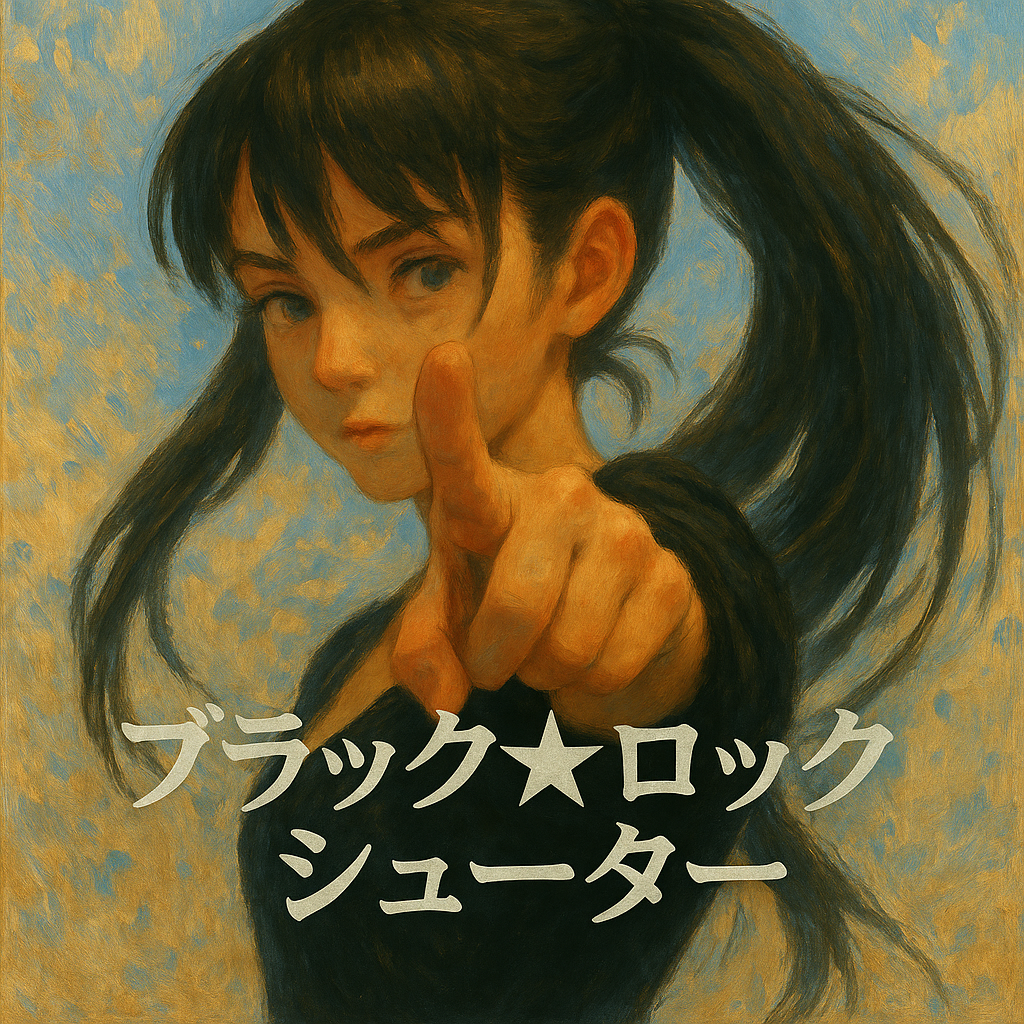

そして、そんな思いの結晶がryo『ブラック★ロックシューター』という楽曲だろう。

では、今、私たちは本曲のなにを考察すべきなのだろうか。それは本曲に含まれている現代の様々な問題の火種であり、誰も捉えることのなかった幽霊のようなものでもある。

さっそく歌詞にそって、今はまだ抽象的にしか語れていないこれらのことを考えていこう。

第一章:『ブラック★ロックシューター』に映る競争社会の影

『ブラック★ロックシューター』という楽曲の世界観は少なくとも歌詞の中では過酷なものであることが想像できる。「真っ暗で明かりもない」「崩れかけたこの道」とあるように、生き残りを賭けたような競争を強いられているような雰囲気を宿す。これは発表時の時代背景と合致していたといえる。ゼロ年代といえば、「勝ち組」「負け組」という言葉が人口に膾炙し、実際に不景気であり、就職氷河期でもあった。

多くの人が厭世観を共有できたのであれば、まだ救いのようなものはあったのかもしれないが、社会はそれを許さなかったのだ。自己責任論の台頭とコンピュータの普及、それによるビジネスチャンスの拡大が同時に進んでいた。頑張れば、ビジネスに邁進すれば、まだ救われる、という希望のようなものがあったのだ。このあたりの情勢は漫画『闇金ウシジマくん』の「フリーエージェントくん編」を読めばわかる。

そのようななかで『ブラック★ロックシューター』は、どのような位置にいたのか。一度でも本曲を聞いた人にはわかるはずだ。本曲は、そんな競争のカンフル剤的な役割となってしまった。「もう逃げない」「動いてこの足!」という聞き手を鼓舞する内容がその証左だ。良くも悪くも『ブラック★ロックシューター』は時代の曲であった。

私としては、本曲が背景とした世情は、現代においても更に苛烈さを増していると思っている。例えばピノキオピー『超主人公』には、そのことが如実に表れている。競争の時代を生き抜いてしまったが故に『超主人公』では、「上目指しすぎて弱者目線の歌が刺さんなくなっていく」という歌詞の源泉の一つは『ブラック★ロックシューター』に求めることができるだろう。

ここで『ブラック★ロックシューター』と『超主人公』を並置してみたものの、ここには特徴的な断絶がある。このことを次章でみていこう。

第二章:『超主人公』との断絶──物語の不在と喪失の喪失

まず結論からいえば『超主人公』には「喪失」の感覚がないのだ。『ブラック★ロックシューター』に特徴的なのは、そのような感覚である。歌詞に注目すれば「懐かしい記憶」という歌詞の次に「ただ楽しかったあの頃」という点だ。

つまり『ブラック★ロックシューター』のなかにおいてユートピアは過去に存在した。だが、当時の状況が、そんなユートピアに耽溺することを許さなかった、というのが通奏低音となっているといえる。

そしてもう一つ。『ブラック★ロックシューター』は「物語」を大切にしている。だが『超主人公』には物語がない。厳密には『超主人公』においては「物語」は終わっているものなのだ(このような変遷、つまり「物語」がおわったあとの世界を舞台とした昨今のサブカルチャー群を著者は「アフター系」と名付けている。『ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン』や『葬送のフリーレン』などが代表的な作品だが、これらを語るのは別の機会にしよう)。

前者は「今からはじまるわたしの物語」と歌詞にあるが後者は「World is mine」という部分があるように、すべてを手に入れ、平定したあとの世界が舞台となっている。

さて、このように「喪失」と「物語」の要素が何を生み出すのか。勘のいい読者にはわかるはずだ。それは分断であり、憎悪であり、誇りを取り戻すための新たな闘争の火種である。これが何を指すのか、本論では具体的に述べないでおこう。いや、述べるまでもないというのが正確だろうか。

では『超主人公』のような「喪失」の喪失、そして「物語」の不在のほうを本論では肯定的に捉えるのかといえばそうではない。これも問題含みな舞台設定、あるいは要素であることは『超主人公』を視聴すればわかるはずだ。

ゆえに、私たちは自分で自分に問わなければならない。「どうすべきだったのか」そして「どうすべきなのか」と。

結論:分断と憎悪の火種をどう乗り越えるか

物語に依存するのでもなければ、それを喪失することも許されない。喪失感を抱きしめてもダメで、無神経であることも危険だとするならば、どうすべきなのか。

評論家・東浩紀氏の議論を引き受けるのであれば、たぶん、私たちは、常に「訂正」するような寛容さを持つべきだったし、今でもそうなのだ。

無邪気に肯定していたことも、無慈悲に切り捨ててしまったものも、それに都度立ち戻り、かみ砕き、反省し、今につながる訂正を行い続けるべきなのだろう。もちろんこれは「なかったことにする」というわけでもないし、『シュタインズ・ゲート』や『魔法少女まどかマギカ』のようなタイムリープを行うというような非現実的なことではない。

現実の範囲で、できる範囲で、私たちは振り返り、昔の立ち位置と今の立ち位置を比較・検討し、よりよい未来を選んでいくといったことだ。

そう。本論の裏テーマは、そんな訂正の実践である。

『ブラック★ロックシューター』を取り上げた理由はここにある。このことが少しでも伝わったのであれば、筆者としては望外の喜びだ。

コメント