こんな人におすすめの曲!

- 自分が「誰なのか」わからなくなることがある人

- 過去に大切なものを失って、それでも前を向こうとしている人

- 人混みの中で孤独を感じることがある人

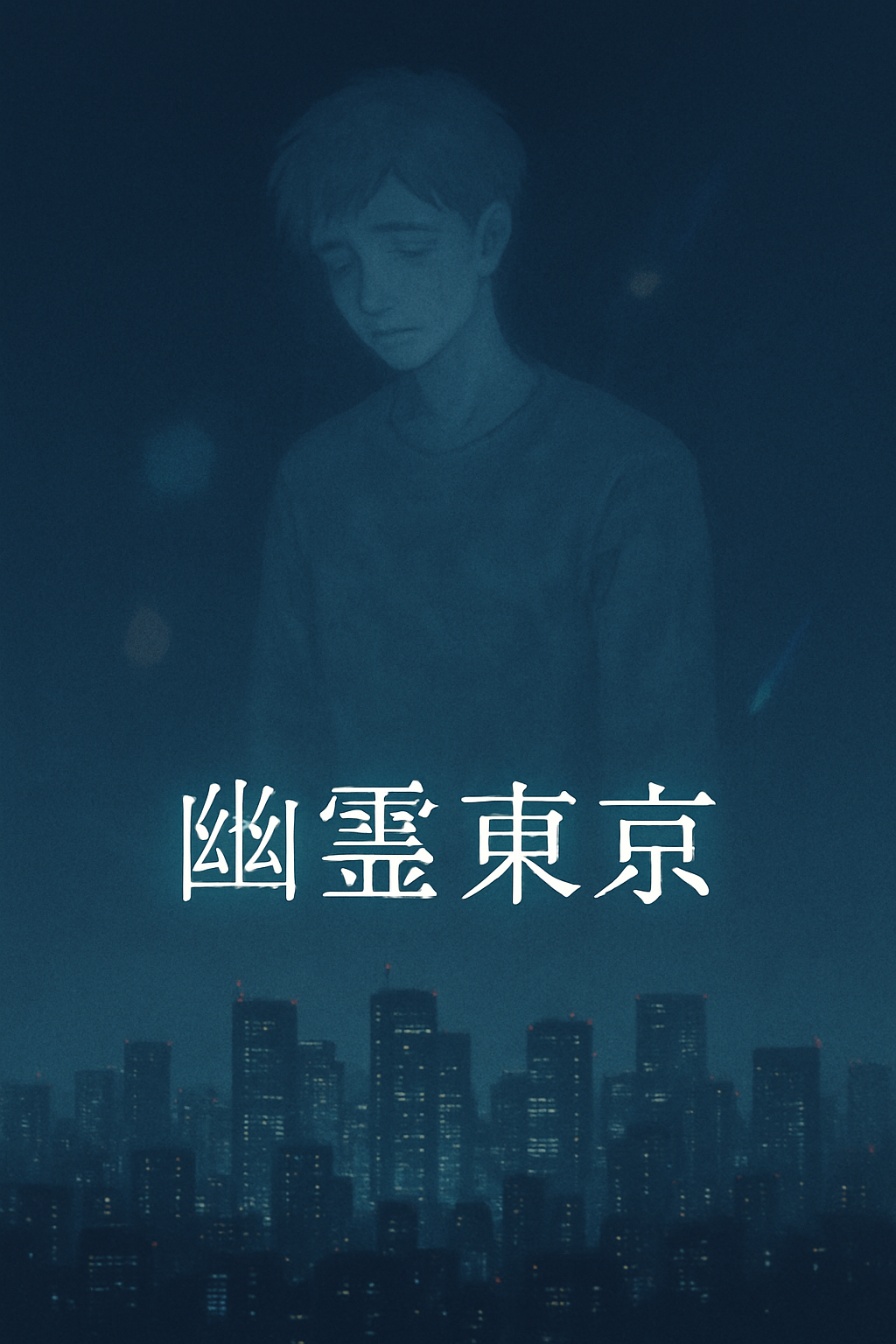

【歌詞考察】Ayase『幽霊東京』「透けてしまう存在」の街と希望

「大丈夫、いつか大丈夫になる」——この言葉を頼りに夜の街を歩き続ける語り手は、自己の像をガラス窓に映し出しながら、そこに「夢見た自分」の姿を見いだすことができない。Ayaseの代表作『幽霊東京』は、都市に生きる若者の孤独や不安、そしてかすかな希望を繊細に描いたボーカロイド楽曲である。2019年という、令和初頭の社会的な移行期にリリースされた本作は、喪失と希薄さに慣れながらも、なお「明日を呼ぶ」語り手の姿を通して、私たちが今も求めてやまない「存在の輪郭」のゆらぎを描き出す。

本記事では、現代サブカルチャーの批評的視座を導入しつつ、『幽霊東京』を「自己の希薄化」および「アフター系」という二つの概念を通じて分析する。前者は1990年代以降の「キャラ化」や「自我の分裂」といった社会的・心理的動向を指す概念であり、後者は「ポスト・セカイ系」以後に成立した、世界の終焉を前提とせず“終わったあとの日常”に焦点を当てた物語群の傾向を表す。本作における語り手は、「夢見た自分」を見失いながらも、完全な喪失には至らず、かすかに残った「大事な想い」を糸口にして、未来へ歩を進めようとする。

なぜ今『幽霊東京』を取り上げるべきなのか。それは、現代の若者が置かれた「心の風景」を理解する鍵が、この楽曲の中にあるからである。「失うことに慣れていく中で」という言葉が示すように、語り手は喪失を前提とする日常を生きている。だが同時に、「それでもまだ先へ」と思えるこの語りは、まさにアフター系的な時間感覚と「生き延びた者の倫理」を体現している。本稿では、そのような語り手の在り方を、批評的な概念の交差点に位置づけることで、私たちが“幽霊のように透けながらもなお、生きようとする理由”を掘り下げてゆく。

幽霊のように透ける都市:『幽霊東京』における自己の希薄化とアフター系の倫理

まず、『幽霊東京』を読み解くうえで重要となるのは、語り手が「夢見た自分」を失い、なおかつ「透けている」という感覚を繰り返し提示している点である。歌詞において、「ガラス窓に居たのは/夢見た自分じゃなくて」「東京の景色に透ける僕は/幽霊みたいだ」といった表現は、単なる自己否定ではない。それはむしろ、「自分」がひとつの確かな像として保てなくなったという状況、すなわち自己の希薄化がもたらす感覚の描写に他ならない。

この「自己の希薄化」という概念は、1990年代以降のサブカルチャー、とりわけ「キャラ」や「ペルソナ」の多用に象徴されるように、個人が単一の自己像に収まらなくなった状況を指す。かつて「自分探し」という言葉が流行したのも、裏を返せば「自分」というものが簡単には確定できなくなったことの証左である。本作の語り手もまた、ネオンに彩られた都市の中で、「誰か」であることを確信できずにいる。都市の光は彼を照らさず、むしろ透過してしまう。彼は社会的な関係の中で「見られる存在」になりきれない。「燦然と輝く街の灯り/対照的な僕を見下ろす」というラインは、まさに都市という装置が生み出す匿名性の暴力性を表現している。

次に、この「希薄化した自己」が生きる舞台としての東京という都市の描写は、アフター系という概念と強く共鳴している。アフター系とは、「ポスト・セカイ系」のような“世界の終焉の暴露”を経たあとに生まれる物語群を指す。そこでは世界が「すでに終わっていた」という前提すらも通過しており、登場人物たちは崩壊や劇的な事件の“あと”を生きる者として描かれる。『葬送のフリーレン』や『君に届け』に見られるように、このタイプの物語では「どうすれば人とわかり合えるか」や「心とは何か」といった答えのない問いに、静かに向き合う姿勢が重視される。

『幽霊東京』の語り手もまた、喪失のあとを生きている存在である。「失うことに慣れていく中で/忘れてしまったあの願い」「忘れてしまったあの日々」といった歌詞が示すように、彼は何かを“持っていた”過去を前提としている。だがその過去は喪われ、今や取り戻すことはできない。重要なのは、そのような喪失を認識したうえで、「それでもまだ先へ」と思える感情が語られることである。この態度こそ、まさにアフター系的である。崩壊のあと、何も確かなものが残っていない場所で、「それでも生きたい」と願う倫理。それは「希望」というにはあまりに細く脆いが、明らかに“前に進む力”として楽曲の底流をなしている。

さらに、本作の語り手がときおり垣間見せる「涙」もまた、アフター系の象徴的表現のひとつだと捉えることができる。たとえば「思い出した時に/涙が落ちたのは/この街がただ/余りにも眩しいから」「大事な想いを/抱き締めたら不意に/涙が落ちたのは/この街でまだ/生きていたいと思うから」といった表現は、かつての痛みや喪失を反芻する過程で生じる、理性では制御できない感情の噴出である。アフター系的な語りにおいては、しばしば「涙」や「沈黙」といった非言語的要素が物語の結節点となる。なぜなら、それは「答えの出ない問い」に直面する瞬間の象徴だからである。語り手はこの涙を通して、自分がまだ生きていること、感じていること、誰かを想っていることに気づく。

他作品との比較を通じて、この語りの独自性をさらに際立たせてみたい。たとえば、Eveの『ドラマツルギー』に登場する語り手は、自分が「主役」になれないことに葛藤し、衝動的な怒りや自己否定を爆発させる構造を持っている。それに対し、『幽霊東京』の語り手は暴力的な転化を選ばず、むしろ「透ける」ことで世界との接触をかろうじて保とうとする。この態度の違いは、まさに「セカイ系」的な暴力性と、「アフター系」的な耐性との違いに通じている。『幽霊東京』における語り手は、「主張しない」という選択をしているようにも見える。だが、それは諦めではない。「誰かにとっての大事な存在でありたい」と願うのではなく、「まだ生きたいと思える気持ち」を大切にする。この内向的な倫理こそが、アフター系における重要な美学なのである。

つまり、『幽霊東京』における語り手は、自己を失いかけたまま「都市」という残酷な装置の中に存在している。彼は過去を喪い、未来に確信を持てず、それでもなお「明日を呼ぶ」と歌う。その姿は、明確な物語の起点や終点を持たない2020年代の私たちにとって、ひとつの理想的な「生き延び方」を示しているのかもしれない。都市に生きる者としての感受性、透明であることの痛みと強さ、それらを本作は静かに教えてくれる。

透けるままに、明日を呼ぶ:断絶の時代を生き延びるために

『幽霊東京』は、声高に「生きたい」と叫ぶことのないまま、「それでも生きていたいと思うから」と、静かに心の底から零れるような言葉を紡ぐ。この語りの姿勢には、明確な解決や救済を示さない代わりに、傷を負ったまま佇むことへの肯定がある。それは、かつての「セカイを救う主人公」のような英雄性ではなく、「セカイが終わったあとの静かな日常を、どうにかやり過ごしていく」存在の倫理だ。

語り手が「幽霊みたい」と形容されるのは、自分自身が実体として確信できないほどに希薄な存在だからである。しかし、それでも彼は「大事な想いを/抱き締めた」ことで、「まだ生きていたい」と感じるに至る。ここには、自己の希薄化が必ずしも虚無に陥るわけではなく、むしろその空洞を受け入れたうえでなお残る感情が、人を生かすことがあるという洞察がある。

『幽霊東京』の価値は、「生きる理由」に対して答えを与えるのではなく、「問い続けること」に耐えうる形を提示している点にある。それはまさに、アフター系の物語に通底する倫理であり、また、ネガティブ・ケイパビリティ欲望と呼びうる現代的な感性の現れでもあるだろう。失われた過去と確定しない未来のあいだで、都市の光に透けるような身体で、それでも呼吸し続けること。この姿勢の中にこそ、現代における「希望」の最もリアルな形があるのではないか。

そして最後に、こう問いかけてみたい。もしあなたが「幽霊のような存在」になってしまったとき、それでもなお、「明日を呼ぶ」と言えるだろうか。その声が聞こえないくらいに小さくとも、それがあれば、きっと私たちは、この東京で、生き延びることができるのだ。

※本稿で示した歌詞フレーズは、Ayase『幽霊東京』(2019)の批評・研究を目的として必要最小限の範囲で引用したものである。

コメント